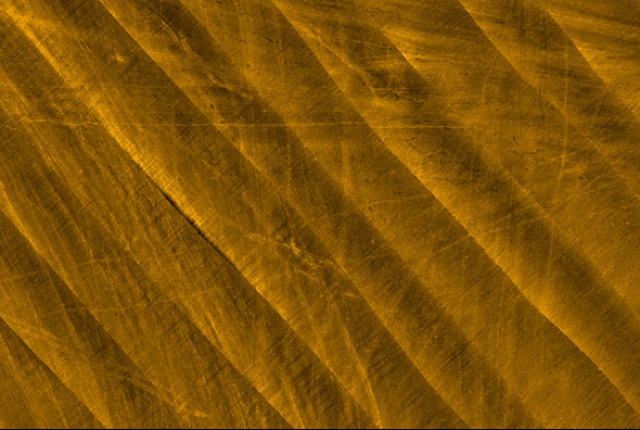

Associazione “fossile” a molluschi dell’Olocene inferiore e campionata in un carotaggio prelevato al largo del promontorio del Gargano (Immagine: D. Scarponi)

L’attività dell’uomo sta cambiando non solo l’equilibrio degli ecosistemi che animano il nostro pianeta, ma anche la nostra capacità di interpretare il recente passato attraverso i resti di organismi che si accumulano sul fondo dei mari. È l’allarme lanciato da un gruppo internazionale di ricercatori che, sulla rivista Biogeosciences, ha presentato un quadro di riferimento per comprendere come cambiano (a seguito agli impatti antropici) le biocenosi marine e in particolar modo i "fossili" che queste producono.

"L’attività umana ha già un ruolo rilevante nell’alterare le modalità di conservazione delle tracce biologiche sia del recente passato e sia quelle che si stanno accumulano attualmente sui fondali marini e non potrà che intensificarsi se l’impatto antropico sugli ecosistemi continuerà ad essere elevato”, spiega Daniele Scarponi, professore al Dipartimento di Scienze Biologiche, Geologiche e Ambientali dell’Università di Bologna, tra gli autori dello studio. “Tutto questo influenza le modalità di conservazione delle tracce storiche e di conseguenza altera (e in molti casi diminuisce) la nostra capacità di ricostruire i recenti cambiamenti avvenuti negli ecosistemi marini".

Nei sedimenti superficiali dei fondali marini si possono trovare conchiglie e altri resti scheletrici risalenti a centinaia o migliaia di anni fa che quindi ci permettono di ricostruire l’abbondanza e la ricchezza di “comunità biotiche” che sono vissute in ambienti caratterizzati da un basso impatto antropico. Queste informazioni paleoecologiche possono poi essere confrontate con l’abbondanza e la ricchezza delle comunità che attualmente popolano quegli stessi ambienti marini per ottenere indicazioni importanti sullo stato di degrado attuale degli ecosistemi.

Mappatura con ecoscandaglio multi-fascio (multibeam) di un fondale marino sottoposto a pesca a strascico. La tecnica multibeam restituisce una fotografia di dettaglio del fondo marino. (Immagine: Giuseppe Catalano - Geonautics)

I "fossili" che si trovano nei sedimenti marini, quindi contengono una grande quantità di informazioni sui cambiamenti ecologici avvenuti negli ultimi decenni, secoli e millenni. Testimonianze che aiutano gli scienziati a comprendere come è cambiato il clima e come l'attività umana ha alterato gli ecosistemi marini nel corso del tempo. Ma quelle stesse attività umane che stanno alterando gli ecosistemi, modificano anche le testimonianze fossili e quindi la nostra capacità di ricostruire la storia recente dei passati impatti antropici.

L'acidificazione degli oceani e la diffusione di specie non autoctone sono infatti tutti processi causati dall'attività umana che alterano sia la qualità delle testimonianze fossili, sia le potenzialità di trasferimento nel record sedimentario dei resti organogeni delle comunità attuali.

Rispetto a quest’ultimo punto è particolarmente rilevante l’esempio del granchio reale rosso (Paralithodes camtschaticus), oppure del "nostro" granchio blu (Callinectes sapidus), voraci predatori, introdotti rispettivamente nel Mare di Barents e nell’Adriatico, che stanno facendo scomparire le comunità a "vongole" che popolano questi mari, alterando ecosistemi e riducendo quindi le probabilità di trasferimento nel record fossile di tali bivalvi.

Altro esempio è quello della pesca a strascico, che altera e mescola i sedimenti conservati sui fondali, limitando la nostra capacità di leggere in modo accurato le testimonianze fossili e quindi, in definitiva, di ricostruire i recenti cambiamenti dell’ambiente.

"Per questo - conclude il professor Scarponi - è molto importante riuscire a comprendere le implicazioni che derivano da questi cambiamenti, perché rischiamo altrimenti di arrivare a interpretazioni errate degli archivi fossili e quindi di limitare la nostra capacità di ricostruire il recente passato degli ecosistemi attuali".